электромагнитное поле свойства в физике

Электромагнитное поле

Из Википедии — свободной энциклопедии

Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля.

Электромагнитное поле (и его изменение со временем) описывается в электродинамике в классическом приближении посредством системы уравнений Максвелла. При переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой электрическое и магнитное поле в новой системе отсчета — каждое зависит от обоих — электрического и магнитного — в старой, и это ещё одна из причин, заставляющая рассматривать электрическое и магнитное поля как проявления единого электромагнитного поля.

В современной формулировке электромагнитное поле представлено тензором электромагнитного поля, компонентами которого являются три компоненты напряжённости электрического поля и три компоненты напряжённости магнитного поля (или — магнитной индукции) [

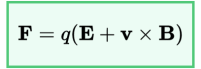

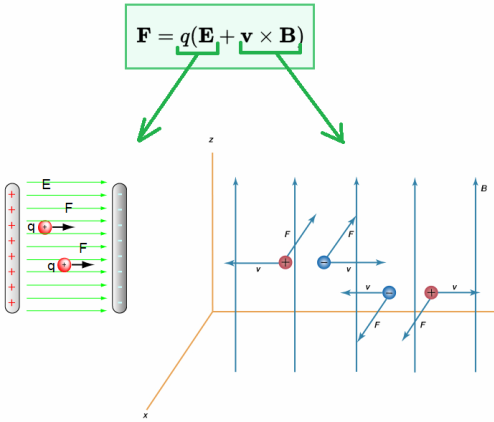

Действие электромагнитного поля на заряженные тела описывается в классическом приближении посредством силы Лоренца.

Квантовые свойства электромагнитного поля и его взаимодействия с заряженными частицами (а также квантовые поправки к классическому приближению) — предмет квантовой электродинамики, хотя часть квантовых свойств электромагнитного поля более или менее удовлетворительно описывается упрощённой квантовой теорией, исторически возникшей заметно раньше.

Возмущение электромагнитного поля, распространяющееся в пространстве, называется электромагнитной волной (электромагнитными волнами) [

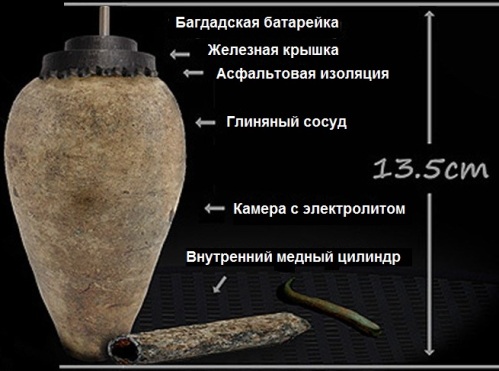

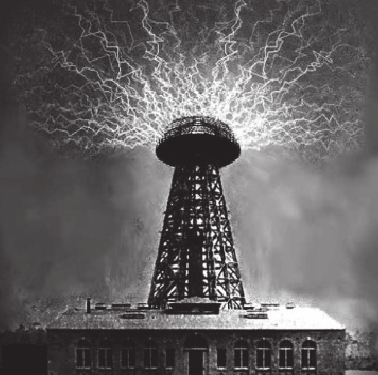

Электрические и магнитные явления известны человечеству с античных времен, ведь все же видели молнию, и многие древние знали о магнитах, притягивающих некоторые металлы. Багдадская батарейка, изобретенная 4000 лет назад — одно из свидетельств того, что задолго до наших дней человечество электричеством пользовалось, и судя по всему знало как оно работает. Тем не менее, считается, что до начала 19 века электричество и магнетизм рассматривались всегда отдельно друг от друга, принимались как несвязанные между собой явления, и относились к различным разделам физики.

Изучение магнитного поля началось в 1269 году, когда французский учёный Пётр Перегрин (рыцарь Пьер из Мерикура) отметил магнитное поле на поверхности сферического магнита, применяя стальные иглы, и определил, что получающиеся линии магнитного поля пересекались в двух точках, которые он назвал «полюсами» по аналогии с полюсами Земли.

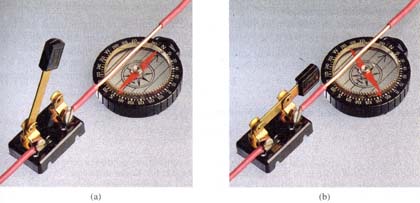

Эрстед в своих экспериментах только в 1819 году обнаружил отклонение стрелки компаса, расположенного вблизи проводника с током, и тогда ученым был сделан вывод о том, что существует некая взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями.

Спустя 5 лет, в 1824 году, Ампер сумел математически описать взаимодействие токонесущего проводника с магнитом, а также взаимодействие проводников между собой, так появился Закон Ампера: «сила, действующая на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, пропорциональна длине проводника, вектору магнитной индукции, силе тока и синусу угла между вектором магнитной индукции и проводником».

Относительно действия магнита на ток, Ампер предположил, что внутри постоянного магнита присутствуют микроскопические замкнутые токи, которые и создают магнитное поле магнита, взаимодействующее с магнитным полем токонесущего проводника.

Например двигая постоянный магнит возле проводника, можно получить в нем пульсирующий ток, а подавая пульсирующий ток в одну из катушек, на общем железном сердечнике с которой находится вторая катушка, во второй катушке также появится пульсирующий ток.

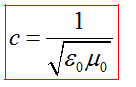

Следствием этих важных выводов Максвелла явилось его предсказание о том, что в принципе любое изменение в электромагнитном поле должно порождать электромагнитные волны, которые распространяются в пространстве и в диэлектрических средах с некоторой конечной скоростью, которая зависит от магнитной и диэлектрической проницаемостей среды распространения волн.

Для вакуума эта скорость оказалась равна скорости света, в связи с чем Максвелл предположил, что свет — это тоже электромагнитная волна, и данное предположение позже подтвердилось (хотя еще за долго до экспериментов Эрстеда на волновую природу света указывал Юнг).

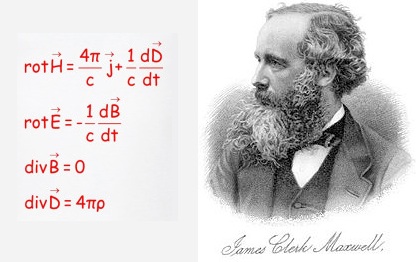

Максвелл же создал математическую основу электромагнетизма, и в 1884 году появились знаменитые уравнения Максвелла в современной форме. В 1887 году Герц подтвердит теорию Максвелла относительно электромагнитных волн: приемник зафиксирует посланные передатчиком электромагнитные волны.

Изучением электромагнитных полей занимается классическая электродинамика. В рамках же квантовой электродинамики электромагнитное излучение рассматривается как поток фотонов, в котором электромагнитное взаимодействие переносится частицами-переносчиками — фотонами — безмассовыми векторными бозонами, которые можно представить как элементарные квантовые возбуждения электромагнитного поля. Таким образом, фотон — это квант электромагнитного поля с точки зрения квантовой электродинамики.

Электромагнитное взаимодействие представляется сегодня одним из фундаментальных взаимодействий в физике, а электромагнитное поле — одно из фундаментальных физических полей наряду с гравитационным и фермионным.

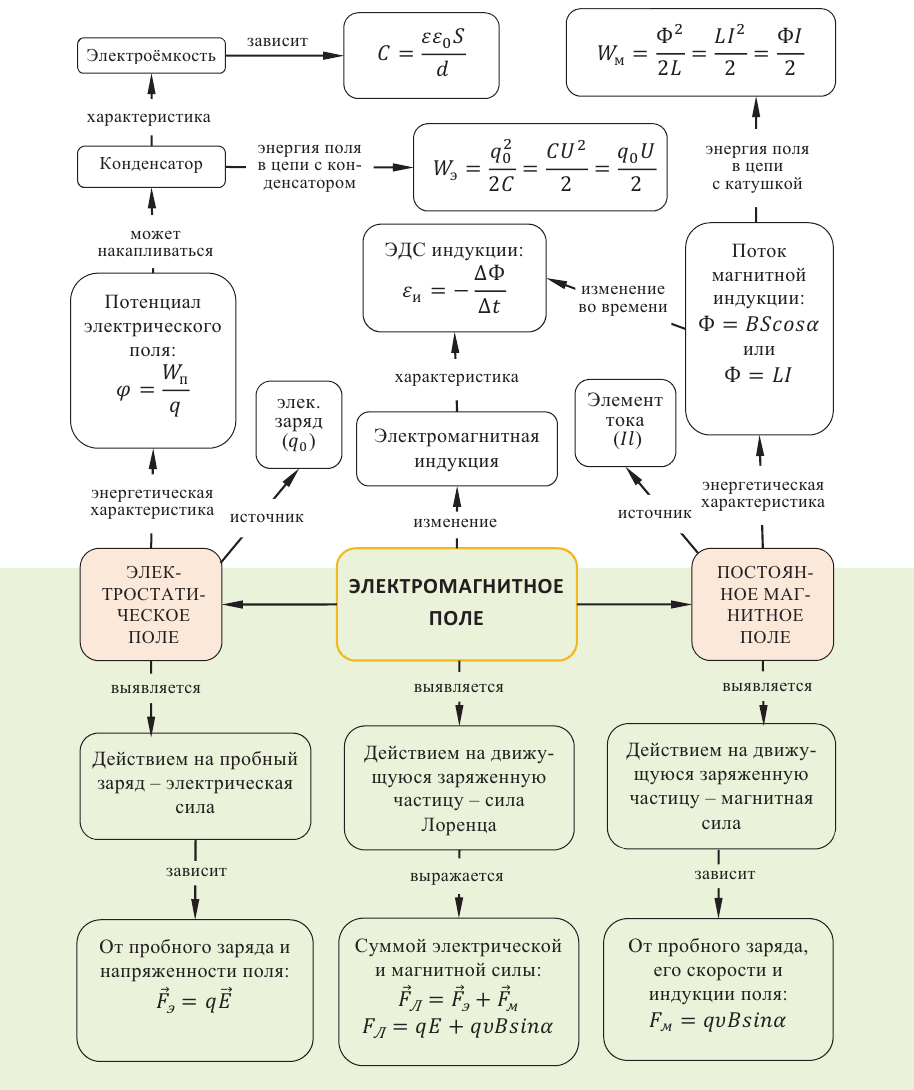

Физические свойства электромагнитного поля

О наличии электрического, или магнитного, или и того и другого поля в пространстве можно судить по силовому действию со стороны электромагнитного поля на заряженную частицу или на ток.

Электрическое поле действует на электрические заряды, как на подвижные, так и на неподвижные, с определенной силой, зависящей от напряженности электрического поля в данной точке пространства в данный момент времени, и от величины пробного заряда q.

Зная силу (величину и направление), с которой электрическое поле действует на пробный заряд, и зная величину заряда, можно найти напряженность E электрического поля в данной точке пространства.

Сила, действующая на электрический заряд со стороны электрического поля — это часть силы, действующей на данный заряд со стороны электромагнитного поля.

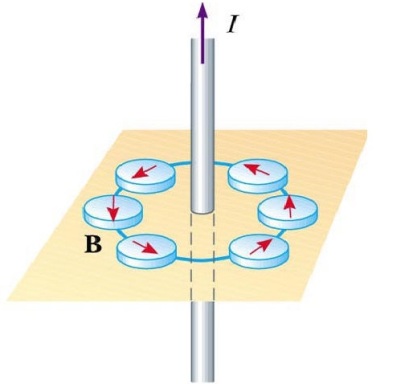

Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами (токами), либо изменяющимися во времени электрическими полями (об этом свидетельствуют уравнения Максвелла), и действует только на движущиеся электрические заряды.

На самом деле сила Лоренца включает в себя электрическую и магнитную составляющие. Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами (токами), его силовые линии всегда замкнуты и охватывают ток.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

III. Основы электродинамики

Тестирование онлайн

Электромагнитное поле

В 1860-1865 гг. один из величайших физиков XIX века Джеймс Клерк Максвелл создал теорию электромагнитного поля. Согласно Максвеллу явление электромагнитной индукции объясняется следующим образом. Если в некоторой точке пространства изменяется во времени магнитное поле, то там образуется и электрическое поле. Если же в поле находится замкнутый проводник, то электрическое поле вызывает в нем индукционный ток. Из теории Максвелла следует, что возможен и обратный процесс. Если в некоторой области пространства меняется во времени электрическое поле, то здесь же образуется и магнитное поле.

Таким образом, любое изменение со временем магнитного поля приводит к возникновению изменяющегося электрического поля, а всякое изменение со временем электрического поля порождает изменяющееся магнитное поле. Эти порождающие друг друга переменные электрические и магнитные поля образуют единое электромагнитное поле.

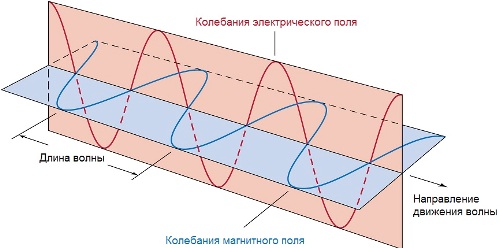

Свойства электромагнитных волн

Электромагнитные волны, в отличие от упругих (звуковых) волн, могут распространяться в вакууме или любом другом веществе.

Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью c=299 792 км/с, то есть со скоростью света.

В веществе скорость электромагнитной волны меньше, чем в вакууме. Соотношение между длиной волна, ее скоростью, периодом и частотой колебаний, полученные для механических волн выполняются и для электромагнитных волн:

Колебания вектора напряженности E и вектора магнитной индукции B происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях и перпендикулярно направлению распространения волны (вектору скорости).

Электромагнитная волна переносит энергию.

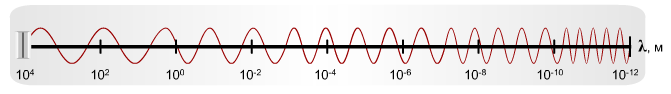

Диапазон электромагнитных волн

Вокруг нас сложный мир электромагнитных волн различных частот: излучения мониторов компьютеров, сотовых телефонов, микроволновых печей, телевизоров и др. В настоящее время все электромагнитные волны разделены по длинам волн на шесть основных диапазонов.

Электромагнитные излучения с длиной волны, от 0,005 м до 1 мкм, т.е. лежащие между диапазоном радиоволн и диапазоном видимого света, называются инфракрасным излучением. Инфракрасное излучение испускают любые нагретые тела. Источником инфракрасного излучения служат печи, батареи, электрические лампы накаливания. С помощью специальных приборов инфракрасное излучение можно преобразовать в видимый свет и получать изображения нагретых предметов в полной темноте.

К видимому свету относят излучения с длиной волны примерно 770 нм до 380 нм, от красного до фиолетового цвета. Значение этого участка спектра электромагнитных излучений в жизни человека исключительно велико, так как почти все сведения об окружающем мире человек получает с помощью зрения.

Невидимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны меньше, чем у фиолетового цвета, называют ультрафиолетовым излучением. Оно способно убивать болезнетворные бактерии.

Рентгеновское излучение невидимо глазом. Оно проходит без существенного поглощения через значительные слои вещества, непрозрачного для видимого света, что используют для диагностики заболеваний внутренних органов.

Гамма-излучением называют электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными ядрами и возникающее при взаимодействии элементарных частиц.

Принцип радиосвязи

Радиосвязью называется передача информации с помощью электромагнитных волн, частоты которых находятся в диапазоне от

Радар (радиолокатор)

Устройство, которое передает ультракороткие волны и тут же их принимает. Излучение осуществляется короткими импульсами. Импульсы отражаются от предметов, позволяя после приема и обработки сигнала установить дальность до предмета.

Радар скорости работает по аналогичному принципу. Подумайте, как радар определяет скорость движущейся машины.

Электромагнитное поле

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: электромагнитное поле.

Вспомним, каким образом Максвелл объяснил явление электромагнитной индукции. Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. Если в переменном магнитном поле находится замкнутый проводник, то вихревое электрическое поле приводит в движение заряженные частицы этого проводника — так возникает индукционный ток, наблюдаемый в эксперименте.

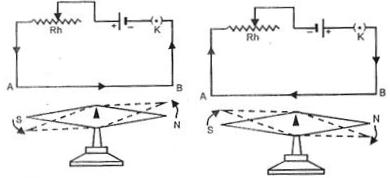

Рис. 1. Симметричная гипотеза Максвелла (возрастание поля)

Рис. 2. Симметричная гипотеза Максвелла (убывание поля)

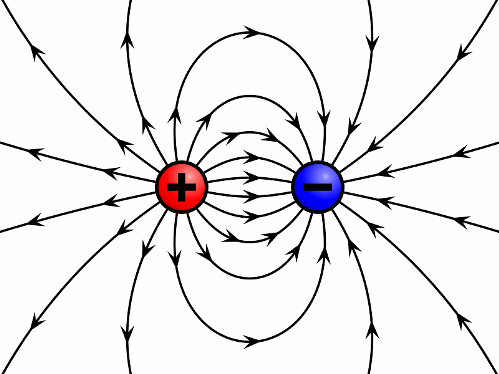

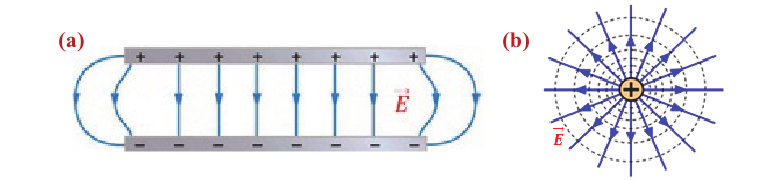

У электрического поля может быть два источника: электрические заряды и переменное магнитное поле. В первом случае линии электрического поля начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных.

Во втором случае электрическое поле является вихревым — его линии оказываются замкнутыми.

У магнитного поля также может быть два источника: электрический ток и переменное электрическое поле. При этом линии магнитного поля замкнуты в обоих случаях (оно всегда вихревое). Максвелл предположил, что оба источника магнитного поля равноправны в следующем смысле. Рассмотрим, например, процесс зарядки конденсатора (рис. 3 ):

Рис. 3. Магнитное поле внутри конденсатора совпадает с магнитным полем тока

Подчеркнём ещё раз, что симметричная гипотеза Максвелла была поначалу чисто умозрительной. На тот момент не наблюдалось каких-либо неясных физических явлений, для объяснения которых потребовалась бы такая гипотеза. Лишь впоследствии (и уже после смерти Максвелла) она получила блестящее экспериментальное подтверждение. Об этом — чуть ниже.

Прежде всего, симметричная гипотеза указала на то, что электрическое и магнитное поля тесно взаимосвязаны. Они не являются обособленными физическими объектами и всегда существуют рядом друг с другом. Если в какой-то системе отсчёта электрическое (магнитное) поле отсутствует, то в другой системе отсчёта, движущейся относительно первой, оно непременно появится.

Допустим, например, что в движущемся автомобиле покоится электрический заряд. В системе отсчёта, связанной с автомобилем, этот заряд не создаёт магнитного поля. Но относительно земли заряд движется, а любой движущийся заряд является источником магнитного поля. Поэтому наблюдатель, стоящий на земле, зафиксирует магнитное поле, создаваемое зарядом в автомобиле.

Пусть также на земле лежит магнит. Наблюдатель, стоящий на земле, регистрирует постоянное магнитное поле, создаваемое этим магнитом; коль скоро это поле не меняется со временем, никакого электрического поля в земной системе отсчёта не возникает. Но относительно автомобиля магнит движется — приближается к автомобилю или удаляется от него. В системе отсчёта автомобиля магнитное поле меняется со временем — нарастает или убывает; наблюдатель в автомобиле фиксирует вихревое электрическое поле, порождаемое переменным магнитным полем нашего магнита.

Но все инерциальные системы отсчёта абсолютно равноправны, среди них нет какой-то одной привилегированной. Законы природы выглядят одинаково в любой инерциальной системе отсчёта, и никакой физический эксперимент не может отличить одну инерциальную систему отсчёта от другой (это — принцип относительности Эйнштейна, о котором пойдёт речь в листке «Принципы СТО»). Поэтому естественно считать, что электрическое поле и магнитное поле служат двумя различными проявлениями одного физического объекта — электромагнитного поля.

Таким образом, в произвольной, наудачу выбранной системе отсчёта будут присутствовать обе компоненты электромагнитного поля — поле электрическое и поле магнитное. Но может случиться и так, что в некоторой системе отсчёта, специально приспособленной для данной задачи, одна из этих компонент обратится в нуль. Мы видели это в наших примерах с автомобилем.

Силы в правой части нам хорошо известны. Сила действует со стороны электрического поля. Она не зависит от скорости заряда.

Теория электромагнитного поля была создана Максвеллом. Он предложил свою знаменитую систему дифференциальных уравнений (уравнений Максвелла), которые позволяют найти векторы и в любой точке заданной области пространства по известным источникам — зарядам и токам (для однозначного нахождения полей необходимо знать ещё начальные условия — значения полей в начальный момент времени, а также граничные условия — некоторые условия для полей на границе рассматриваемой области). Уравнения Максвелла легли в основу электродинамики и позволили объяснить все известные на тот момент явления электричества и магнетизма. Но мало того — уравнения Максвелла дали возможность предсказывать новые явления!

Так, среди решений уравнений Максвелла обнаружились поля с неизвестными ранее свойствами — электромагнитные волны. А именно, уравнения Максвелла допускали решения в виде электромагнитного поля, которое может распространяться в пространстве, захватывая с течением времени все новые и новые области. Скорость этого распространения конечна и зависит от среды, заполняющей пространство. Но электромагнитные волны не нуждаются ни в какой среде — они могут распространяться даже сквозь пустоту. Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме совпадает со скоростью света м/с ( сам свет также является электромагнитной волной).

Это был один из удивительных случаев в физике, когда фундаментальное открытие делалось «на кончике пера» — новое явление открывалось чисто теоретически, опережая эксперимент. Опытное подтверждение пришло позже: электромагнитные волны были впервые обнаружены в опытах Герца через восемь лет после смерти Максвелла. Эти опыты подтвердили справедливость симметричной гипотезы и основанной на ней теории электромагнитного поля, построенной Максвеллом.

Содержание:

Электромагнитное поле:

Карта электромагнитного поля:

Электрический заряд и электромагнитное поле

При трении тел друг о друга на них возникают электрические заряды. В этом случае говорят, что тело наэлектризовано, оно получило электрический заряд, или оно потеряло электрический заряд.

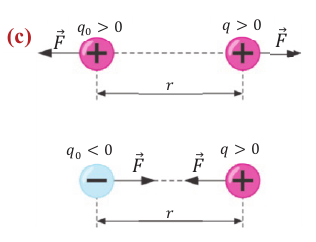

Электрическое взаимодействие между наэлектризованными телами в зависимости от знаков их зарядов может носить характер притяжения или отталкивания:

В природе существуют заряды двух видов: положительный электрический заряд (+) и отрицательный электрический заряд (-). Заряды одинакового знака отталкиваются друг от друга, а заряды разного знака притягиваются друг к другу. Тела, не обладающие избытком электрического заряда, называют электрически нейтральными, или незаряженными телами.

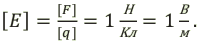

Электрический заряд обозначают буквой q. За единицу измерения электрического заряда в СИ принят 1 кулон, названный так в честь французского ученого Шарля Кулона: [q] = 1 Кл.

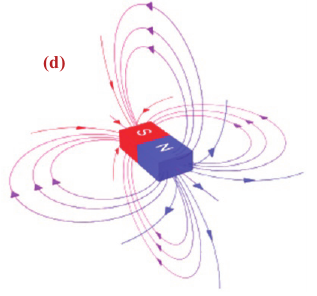

Вещества, продолжительное время сохраняющие свои магнитные свойства, называются постоянными магнитами или просто магнитами. Каждый магнит имеет два полюса: северный (N) и южный (S). Одноименные полюсы магнита отталкиваются, разноименные полюсы магнита притягиваются.

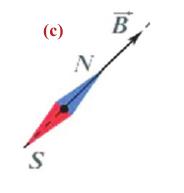

Индукция магнитного поля (или магнитная индукция) является силовой характеристикой этого поля. Направление вектора магнитной индукции в данной точке магнитного поля совпадает с направлением северного полюса магнитной стрелки, помещенной в эту точку поля.

Было выяснено, что при полете пчела заряжается положительно. А цветы обладают отрицательным зарядом. Поэтому, когда пчела садится на цветок, ее пыльца прилипает к пчеле. Самым интересным является то, что после контакта пчелы с цветком электромагнитное поле растения меняется. Это изменение как будто подает знаки другим пчелам, находящимся в воздухе: «На этом цветке нет пыльцы!».

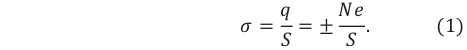

Электрический заряд

Электрический заряд — это свойство тел и частиц создавать вокруг себя электромагнитное ноле. Электрический заряд принят также количественной мерой измерения этого свойства тел.

Взаимодействие между заряженными частицами называется электромагнитным взаимодействием. Например, когда говорят, что протон несет положительный заряд, а электрон несет отрицательный заряд, то можно с уверенностью говорить о наличии электромагнитного взаимодействия между ними. Между незаряженными (электрически нейтральными) частицами не существует электромагнитного взаимодействия. Поэтому говорят: Электрический заряд определяет интенсивность электромагнитного взаимодействия.

Электрический заряд обладает следующими особенностями:

1. Электрический заряд дискретен (не непрерывен, делим) — электрический заряд любого тела кратен целому числу элементарных зарядов:

Абсолютное значение наименьшего электрического заряда в природе называют элементарным зарядом. Элементарный заряд обозначают буквой е, численное его значение равно абсолютному значению заряда электрона или протона:

Дискретность заряда позволяет ему равномерно распределяться по поверхности проводника. Предположим, что заряд равномерно распределился по поверхности площадью S.

Величина, численно равная электрическому заряду, приходящемуся на единицу площади поверхности, называется поверхностной плотностью электрического заряда (

Единицей поверхностной плотности электрического заряда в СИ является:

Электромагнитное поле

Раздел физики, в котором изучаются электрические и магнитные явления, проявляющиеся при движении и взаимодействии электрических зарядов, называется электродинамикой.

Силу, с которой электромагнитное поле действует на заряд, покоящийся в данной инерциальной системе отсчета, называют электрической. Электрическая сила всегда прямо пропорциональна количественному значению заряда, помещенного в данную точку поля:

На электрический заряд, движущийся в данной инерциальной системе отсчета, электромагнитное поле действует, кроме электрической силы, ещё с силой, называемой магнитной силой. Магнитная сила прямо пропорциональна и значению движущегося заряда, и проекции скорости заряда, перпендикулярной вектору магнитной индукции:

Поэтому на электрический заряд, движущийся в электромагнитном поле, действует результирующая сила, равная сумме электрической и магнитной сил. Эту силу называют обобщенной силой Лоренца:

Напряженность электростатического поля

Поле, созданное неподвижными электрическими зарядами, называется электростатическим.

Единица измерения напряженности электрического поля в СИ:

Электрическая сила равна произведению напряженности электрического поля на величину помещенного в поле заряда:

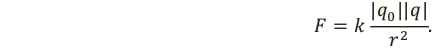

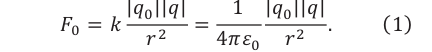

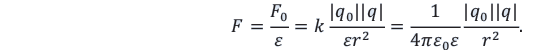

Закон Кулона: сила взаимодействия двух неподвижных точечных электрических зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

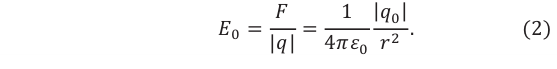

Учитывая кулоновскую силу в формуле напряженности, выясняем, от каких величин зависит напряженность электрического поля.

Модуль напряженности электрического поля, создаваемого точечным зарядом

Одной из задач электродинамики является определение силовой характеристики электростатического поля, созданного данным электрическим зарядом. Одним из особых состояний электромагнитного поля является создаваемое неподвижным зарядом электростатическое поле.

Электрическое поле — это электромагнитное поле, в котором

Электрическое иоле может быть однородным и неоднородным.

Однородное электрическое поле — поле, в каждой точке которого численное значение и направление напряженности электрического поля одинаковы. В противном случае поле неоднородное.

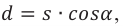

Например, поле между двумя параллельными пластинами, одна из которых обладает положительным, а другая таким же но модулю отрицательным зарядом, является однородным (а), а электрическое поле, создаваемое точечным зарядом, является неоднородным (b).

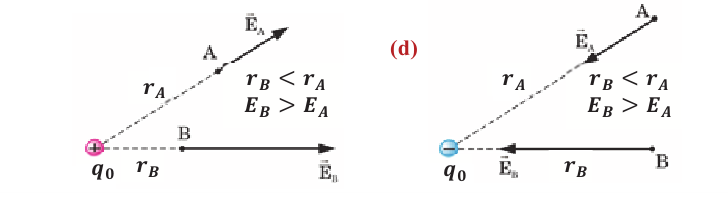

Напряженность электрического поля, создаваемого точечным электрическим зарядом в вакууме и в среде. Известно, что при внесении пробного заряда в электрическое поле точечного заряда

Силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов, обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними и направлены вдоль прямой, соединяющей эти заряды (с).

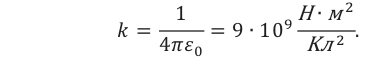

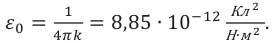

Здесь

Эта постоянная показывает, что два точечных заряда по 1 Кл каждый, находящиеся в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, взаимодействуют с силой 9•10 9 Н.

Здесь

Таким образом, на основе закона Кулона можно определить модуль напряженности электрического поля, созданного в вакууме зарядом

Напряженность в данной точке электрического поля, созданного точечным зарядом в вакууме, прямо пропорциональна величине этого заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника поля до этой точки.

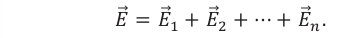

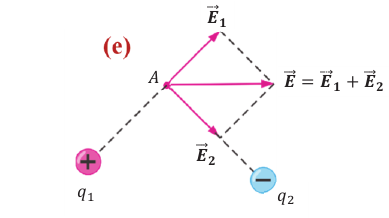

Для электрических полей выполняется принцип суперпозиции.

Напряженность результирующего электрического поля в данной точке пространства, создаваемого несколькими электрическими зарядами, равна геометрической сумме напряженностей отдельных полей:

На рисунке изображена схема определения напряженности результирующего ноля в точке А, созданного двумя точечными зарядами (е).

В среде (внутри однородного диэлектрика) кулоновская сила взаимодействия зарядов слабее по сравнению с силой их взаимодействия в вакууме в

Здесь

Напряженность электрического поля в среде меньше, чем в вакууме, в

Значит, диэлектрическая проницаемость среды также является физической величиной, показывающей, во сколько раз напряженность электрического поля, созданного электрическим зарядом в данной точке внутри однородного диэлектрика, меньше, чем в вакууме:

Диэлектрическая проницаемость различных сред различна. Например, для дистиллированной воды

Работа однородного электрического поля

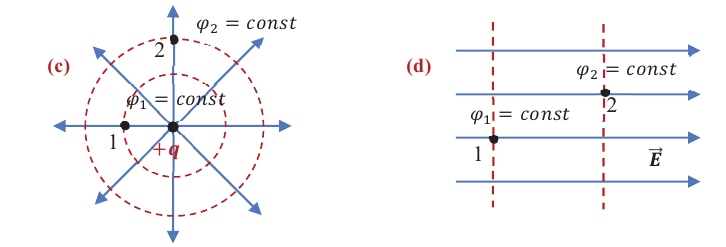

Энергетическая характеристика электрического поля называется электрическим напряжением или просто напряжением.

Скалярная величина, показывающая, какую работу совершило электрическое поле при перемещении единичного заряда из одной точки поля в другую, называется электрическим напряжением между этими точками поля:

Единицей измерения напряжения в СИ является вольт:

Механическая работа — скалярная физическая величина, равная произведению модуля силы, действующей на тело, модуля перемещения тела и косинуса угла между векторами силы и перемещения:

Работа силы тяжести в гравитационном поле Земли:

Работа силы тяжести не зависит от формы траектории движения тела, она зависит от разности уровней начального и конечного положений центра тяжести тела.

Силы, работа которых не зависит от формы траектории движения тела, называются консервативными. Значит, сила тяжести — консервативная сила.

Это положение позволяет вывести понятие «потенциальной энергии» для системы тел, взаимодействующих с силами гравитационного взаимодействия. Так, выражение mgh в последней формуле является потенциальной энергией взаимодействия Земли и тела, находящегося на высоте h от поверхности Земли:

Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии тела, взятому с противоположным знаком:

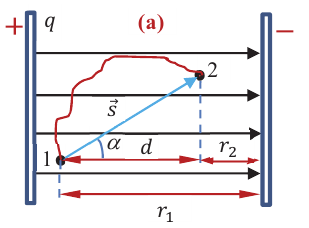

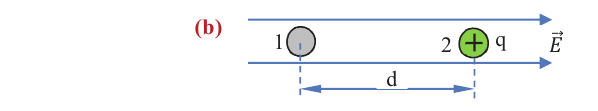

Работа однородного электрического поля:

Работа однородного электрического поля, в котором положительный пробный заряд под действием постоянной электрической силы

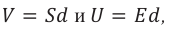

Здесь

Так как проекция вектора перемещения на силовую линию равна

Работа однородного электрического поля при перемещении пробного положительного заряда равна произведению модуля этого заряда на модуль напряженности электрического поля и на проекцию его перемещения на направление силовых линий.

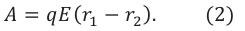

Выражение (1) можно написать и так:

Здесь

Так как работа электрической силы при переносе пробного заряда из одной точки электрического поля в другую не зависит от формы траектории, то электрическая сила является консервативной, а электрическое поле — потенциальным.

Скалярная физическая величина, равная отношению работы электрического поля при переносе электрического заряда из одной точки поля в другую к величине этого заряда, называется разностью потенциалов между этими точками, или напряжением между ними:

Здесь

поля, между которыми перемещается заряд. Единицей измерения разности потенциалов в СИ является вольт:

Из выражения (3) можно определить работу поля при перемещении заряда между двумя его точками:

Работа электрического поля при перемещении заряда между двумя его точками равна произведению заряда на разность потенциалов (напряжение) между ними :

Сравнивая (1) и (3), получим формулу, связывающую напряженность и напряжение:

Напряженность электрического поля направлена от точки поля с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом.

Потенциал электрического поля

Для выражения энергетической характеристики электрического ноля в произвольной точке используется физическая величина, называемая потенциалом. Разность потенциалов между любой точкой электрического поля и точкой, принятой за нулевой потенциал, называют потенциалом поля в этой точке. Обычно вычисление потенциала производится относительно бесконечности.

Потенциал обозначается символом

является вольт:

Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. Так как электрическое поле является потенциальным, то к замкнутой системе заряд-электрическое поле можно применить теорему о потенциальной энергии.

Работа, совершенная в потенциальном поле, равна изменению потенциальной энергии системы, взятому с противоположным знаком:

Здесь

Сравнив выражения (4) и (7), получим:

Значит, величина, определяемая отношением потенциальной энергии пробного заряда в данной точке поля к величине заряда, равна потенциалу поля.

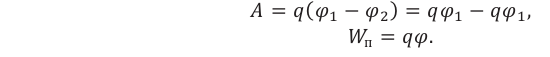

Эквипотенциальные поверхности

Поверхность, во всех точках которой потенциал поля принимает одинаковые значения, называется эквипотенциальной. Для точечного заряда эквипотенциальными являются концентрические сферы, центры которых совпадают с местонахождением заряда (с). Для однородного электрического поля — это поверхности, перпендикулярные силовым линиям поля (d).

Конденсатор и электрическая емкость

Конденсатор-устройство, используемое для накопления электрических зарядов. Его название происходит от латинского слова «kondensare», что означает сгущение.

Самый простой конденсатор — плоский конденсатор, состоит из двух близко расположенных параллельных металлических пластин с тонким слоем диэлектрика (например, воздуха) между ними (а). На схемах электрических цепей конденсатор обозначают как

Пластины конденсатора электризуются равными по модулю зарядами противоположных знаков.

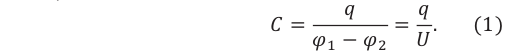

Способность конденсатора накапливать электрический заряд характеризуется физической величиной, называемой электрической ёмкостью.

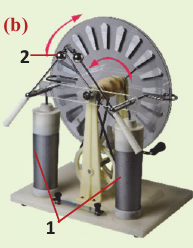

Для разделения, накопления и передачи большого количества электрического заряда разных знаков используются устройства, называемые электрофорной машиной (b).

Быстро вращаясь, диски электрофорной машины трутся о воздух между ни-ми и электризуются зарядами разного знака. Заряды пластин снимаются с помощью металлических щеток и накапливаются в двух лейденских банках (1), а оттуда передаются на сферические металлические кондукторы (2). В результате на одном из кондукторов накапливается положительный, а на другом — отрицательный заряд.

Известно, что простейшим конденсатором является плоский конденсатор, состоящий из двух параллельных пластин. Характеристикой конденсатора является электрическая ёмкость.

Единицей измерения электрической ёмкости в СИ является фарад (1Ф):

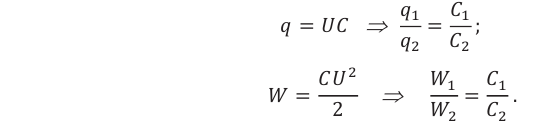

Заряд конденсатора равен модулю заряда одной из пластин конденсатора. Этот заряд прямо пропорционален напряжению на концах источника, подключенного к конденсатору:

Значит, электроёмкость является коэффициентом пропорциональности между зарядом и напряжением и не зависит ни от заряда, ни от напряжения. От чего же зависит электроёмкость?

Электрическая ёмкость плоского конденсатора зависит от площади его пластин, расстояния между пластинами и диэлектрической проницаемости вещества, находящегося между ними:

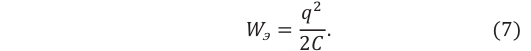

Энергия электрического поля конденсатора

Энергия однородного электрического поля между пластинами плоского заряженного конденсатора определяется нижеприведенной формулой:

Примечание. Множитель

Если учесть здесь выражение (2), то получаются выражения, отражающие зависимость энергии конденсатора от ёмкости и заряда конденсатора:

Если учесть выражение (3) в выражениях (6) и (7), то можно получить следующие выражения для энергии электрического поля плоского конденсатора:

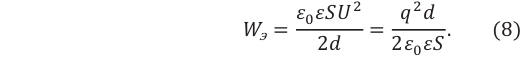

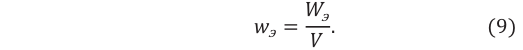

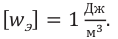

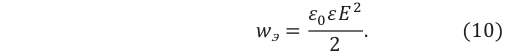

Распределение энергии электрического ноля в пространстве выражается физической величиной, называемой плотностью энергии электрического поля:

Здесь

Если в последнем выражении учесть формулу (8), выражения

Примечание. Конденсатор не может служить аккумулятором, длительное время сохраняющим в себе электрическую энергию (из-за утечки заряда). Однако он, в отличие от аккумулятора, способен мгновенно разряжаться в цепи с малым сопротивлением. Это свойство конденсатора широко используется на практике (например, во вспышках фотоаппаратов и лампах мобильных телефонов).

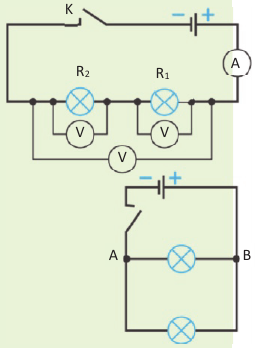

Соединение конденсаторов

Электрическая цепь может состоять из различных элементов: источник тока, потребители (лампа, электрический звонок, электрический нагреватель, телевизор и др.), ключ, соединительные провода. Одной из простейших цепей является последовательное соединение этих элементов.

При последовательном соединении конец каждого проводника соединяется с началом последующего.

При последовательном соединении силы токов одинаковы в любой части цепи:

Общее напряжение цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений отдельных участков этой цепи:

Общее сопротивление при последовательном соединении равно сумме сопротивлений отдельных ее участков:

Общее сопротивление

Параллельным называется соединение проводников, при котором начапа всех проводников соединяются в одной точке (например, в точке А), а концы в другой (например, в точке В).

Напряжения на концах параллельно соединенных проводников одинаковы:

При параллельном соединении сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных ветвях цепи:

Величина, обратная общему сопротивлению параллельно соединенных проводников, равна сумме величин, обратных сопротивлению каждого проводника:

Общее сопротивление участка цепи, состоящей из двух параллельно соединенных проводников, равно:

В соответствии с этим общее сопротивление участка цепи, состоящей из n числа параллельно соединенных проводников с одинаковым сопротивлением R, меньше сопротивления каждого из них в n раз:

На практике часто случается, что при выходе из строя бытовых приборов для срочного их ремонта отсутствуют конденсаторы с необходимым номиналом электроёмкости и напряжения. В таких случаях приходится получить необходимый номинал, используя конденсаторы различного номинала. А для этого необходимо знать правила их соединений.

С целью получения различных значений электроёмкости собирают батареи конденсаторов, соединяя их либо последовательно, либо параллельно.

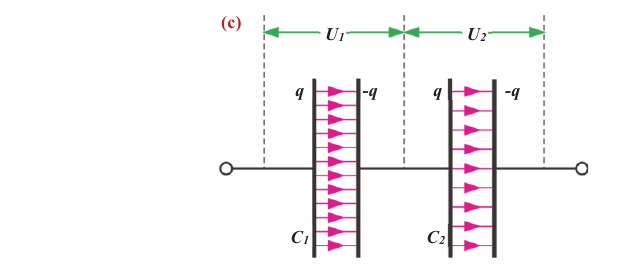

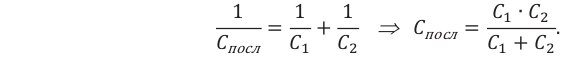

Последовательное соединение конденсаторов

При последовательном соединении конденсаторов отрицательно заряженная пластина первого конденсатора соединена с положительно заряженной пластиной второго и т.д. (с).

Заряды последовательно соединенных конденсаторов одинаковы:

Общее напряжение на концах цепи, состоящей из последовательно соединенных конденсаторов, равно сумме напряжений отдельных конденсаторов:

Величина, обратная общей электроемкости батареи последовательно соединенных конденсаторов, равна сумме величин, обратных значениям электроёмкостей отдельных конденсаторов:

Общая ёмкость цепи, состоящей из последовательно соединенных n конденсаторов одинаковой ёмкости, в n раз меньше ёмкости одного конденсатора:

Напряжение и энергия последовательно соединенных конденсаторов обратно пропорциональны их электрическим ёмкостям:

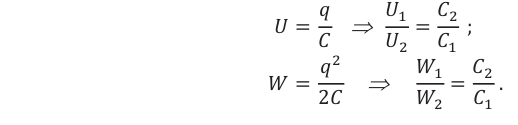

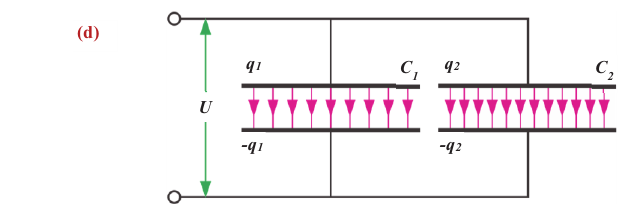

Параллельное соединение конденсаторов

При параллельном соединении положительно заряженные пластины всех конденсаторов соединяют в одной точке, а отрицательно заряженные пластины в другой точке (d).

Общий заряд параллельно соединенных конденсаторов равен сумме зарядов отдельных конденсаторов:

Напряжения на концах параллельно соединенных конденсаторов одинаковы:

Общая электроёмкость батареи параллельно соединенных конденсаторов равна сумме электроёмкостей отдельных конденсаторов:

Общая электроёмкость n числа параллельно соединенных одинаковых конденсаторов в n раз больше электроёмкости одного конденсатора:

Электрические заряды и энергии параллельно соединенных конденсаторов прямо пропорциональны их электроёмкостям:

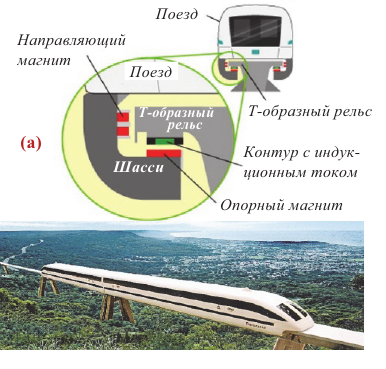

Движение заряженных частиц в магнитном поле

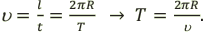

При равномерном движении по окружности линейная скорость материальной точки численно равна отношению пройденного пути ко времени, за которое этот путь пройден:

При равномерном движении по окружности модуль центростремительного ускорения материальной точки равен отношению квадрата линейной скорости к радиусу окружности:

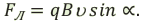

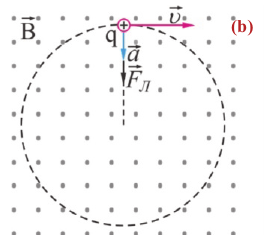

Сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу, называется силой Лоренца:

Если заряженная частица влетает в магнитное поле в направлении, перпендикулярном линиям индукции, то сила Лоренца принимает максимальное значение:

Сила Лоренца перпендикулярна векторам

Правило левой руки для определения направления силы Лоренца

Правило левой руки для определения направления силы Лоренца: левую руку следует расположить в магнитном поле так, чтобы вектор магнитной индукции

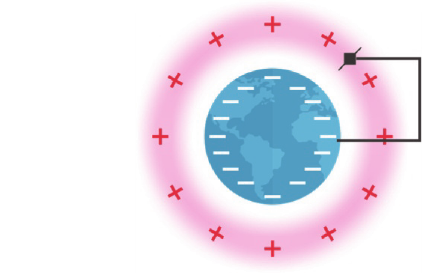

Вблизи Северного и Южного полюсов Земли наблюдаются очень красивые природные явления, называемые «полярным сиянием». Причиной возникновения полярного сияния является действие магнитного поля Земли на поток заряженных частиц в атмосфере.

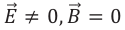

Магнитное поле — это электромагнитное поле, индукция магнитного поля которого относительно данной системы отсчета отлична от нуля

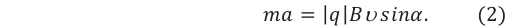

На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, действует сила Лоренца:

Так как направление силы Лоренца перпендикулярно направлению скорости частицы

Если частица влетает в поле в направлении, перпендикулярном силовым линиям поля

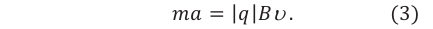

В этом случае уравнение движения частицы:

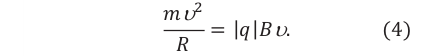

Сообщая телу центростремительное ускорение (так как

Уравнение движения частицы преобразуется:

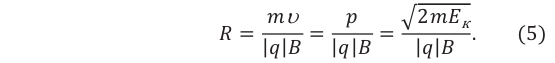

Из выражения (4) можно выяснить, от каких величин зависит радиус окружности, по которой вращается частица:

Радиус окружности, которую описывает заряженная частица в однородном магнитном поле, прямо пропорционален модулю скорости его движения (импульса) и обратно пропорционален модулю вектора магнитной индукции поля.

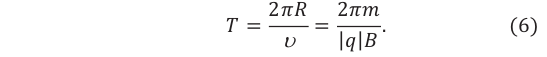

Период обращения частицы по окружности зависит от массы частицы, величины заряда и модуля индукции магнитного поля:

Кстати:

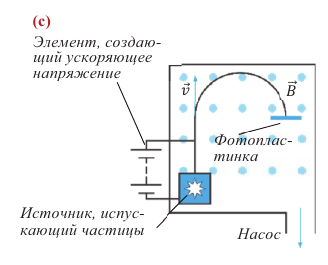

Прибор, используемый для определения массы частицы, называется «масс-спектрограф». Принцип его работы заключается в следующем: вакуумная камера прибора помещается в однородное магнитное поле (вектор его индукции направлен к нам перпендикулярно плоскости рисунка). Заряженные частицы сначала ускоряются электрическим полем, а затем, отклоняясь магнитным полем, описывают дугу, оставляя след на фотопластинке (с). Радиус кривизны дуги измеряется. Это позволяет точно вычислить массу частицы с известным значением заряда.

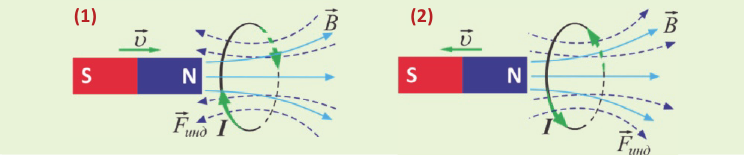

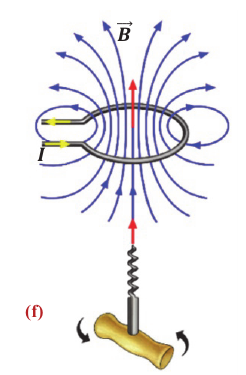

Действие магнитного поля на проводник с током

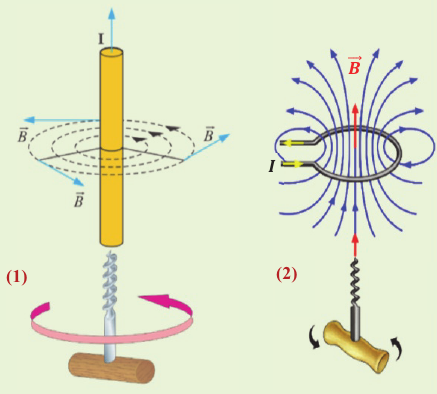

Направление вектора индукции магнитного поля, созданного электрическим током, удобно определять правилом правого буравчика: если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика показывает направление вектора индукции магнитного поля, созданного этим током (1). Направление вектора индукции магнитного поля кругового тока также определяется правилом правого буравчика: если вращать рукоятку буравчика по направлению кругового тока, то направление поступательного движения буравчика покажет направление вектора индукции магнитного поля, созданного током (2).

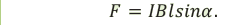

При помещении проводника с током в однородное магнитное поле модуль действующей на него силы Ампера равен произведению модуля индукции магнитного поля, длины этого проводника, силы тока в нем и синуса угла между направлением тока и вектором магнитной индукции:

Направление силы Ампера определяется правилом левой руки: если расположить левую руку в магнитном поле так, чтобы линии магнитной индукции были направлены в ладонь, а четыре пальца были вытянуты по направлению тока, то отведенный под 90 о большой палец укажет направление силы Ампера.

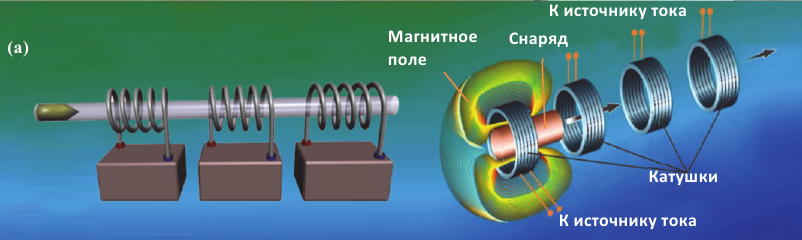

В начале XIX века один из основоположников математической теории электромагнетизма, немецкий математик и физик Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) разработал теорию электромагнитной пушки, называемой «пушкой Гаусса». Принцип её работы основан на взаимодействии катушки с током и железного снаряда (постоянный магнит). На рисунке изображены модель пушки Гаусса и схема принципа его работы (а).

Магнитное поле действует с определенной силой на любой проводник с током (пробный ток), помещенный в это поле. Модуль этой силы, называемой силой Ампера, равен произведению силы тока в проводнике, модуля вектора магнитной индукции, длины проводника и синуса угла между направлением тока и вектором индукции магнитного поля:

Известно, что направление силы Ампера определяется правилом левой руки. Если проводник с током перпендикулярен вектору магнитной индукции (sin90°=l), то сила Ампера принимает максимальное значение:

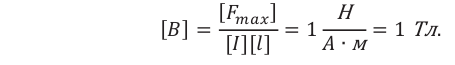

Индукция магнитного поля — векторная величина, численно равная максимальной силе, действующей на элемент тока (

За направление вектора магнитной индукции в данной точке поля принимают направление, которое указывает северный полюс свободной магнитной стрелки, помещенной в эту точку поля (с). Единицей измерения магнитной индукции в СИ является тесла (Тл):

1 тесла — индукция такого магнитного поля, которое на проводник длиной 1 м, расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока 1 А, действует с силой 1 Н.

Магнитное поле, в каждой точке которого числовое значение и направление вектора магнитной индукции

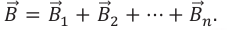

Для магнитного поля выполняется принцип суперпозиции: вектор индукции результирующего магнитного поля, созданного несколькими проводниками с током, равен геометрической сумме векторов индукции отдельных магнитных полей, созданных этими проводниками:

С целью визуализации магнитного поля его изображают с помощью линий магнитной индукции (силовые линии поля) (d):

Линии индукции магнитного поля замкнутые, они не имеют ни начала, ни конца.

Поле, силовые линии которого являются замкнутыми, называют вихревым.

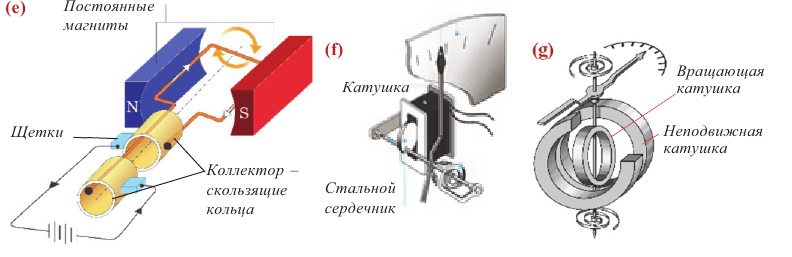

Применение силы Ампера в электроизмерительных приборах

Принцип работы приборов магнитоэлектрической системы основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с магнитным полем, возникающим вследствие прохождения измеряемого тока через проводящую рамку (е).

Принцип работы прибора электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля, возникающего в результате прохождения измеряемого тока через неподвижную катушку, с подвижным стальным сердечником, помещенным в это поле (f).

Принцип действия прибора электродинамической системы основан на взаимодействии магнитных полей токов, протекающих по неподвижной и подвижной катушкам (или системам катушек) (g).

Магнитный поток и явление электромагнитной индукции

После проведения многочисленных опытов М. Фарадей в 1831 году установил, что изменения магнитного поля приводят к возникновению электрического тока в замкнутом проводящем контуре.

Возникновение переменного магнитного поля всегда сопровождается созданием в окружающем пространстве вихревого электрического поля.

Вихревое электрическое поле отличается от электростатического:

В 1833 году русский физик Э. Ленц установил общее правило определения направления индукционного тока, так называемое правило Ленца:

Индукционный ток принимает такое направление, что созданное им магнитное поле противодействует тому изменению внешнего магнитного поля, которое стало причиной возникновения тока.

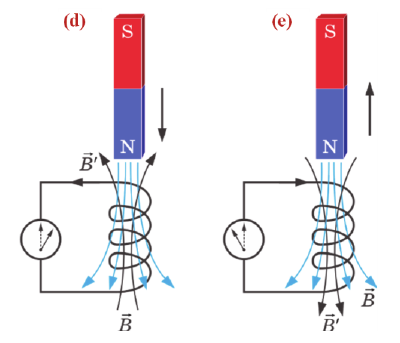

При усилении внешнего магнитного поля магнитное поле индукционного тока ослабляет это изменение — вектор индукции магнитного поля индукционного тока направлен против вектора индукции внешнего магнитного поля (1).

При ослаблении внешнего магнитного поля магнитное поле индукционного тока препятствует изменению, то есть стремится к тому, чтобы это поле не ослабло. Вектор индукции магнитного поля индукционного тока направлен так же, как и вектор индукции внешнего магнитного поля (2).

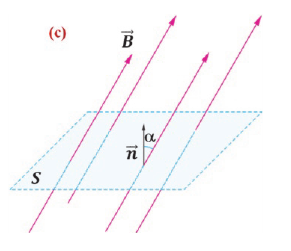

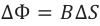

Магнитный поток

Если поместить замкнутый контур (рамку) в однородное магнитное поле, то через площадь S, ограниченную этим контуром, проходит определенное количество линий магнитной индукции (с). Величину, прямо пропорциональную числу этих линий индукции, называют потоком магнитной индукции, или просто магнитным потоком.

Магнитный поток относится к скалярным величинам, которые могут принимать положительные, отрицательные значения, а также равняться нулю:

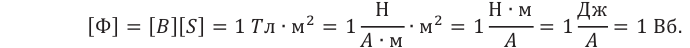

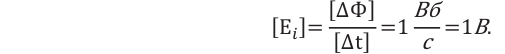

Единицей измерения магнитного потока в СИ является вебер (1 Вб):

Явление электромагнитной индукции

В 1831 году английский ученый Майкл Фарадей (1791-1867) открыл явление электромагнитной индукции и показал существование взаимосвязи между электрическим и магнитным полем.

Вы знаете, что при введении в катушку, соединенную с гальванометром, постоянного магнита, и выведении его из катушки в витках катушки возникает индукционный ток. А если магнит неподвижен внутри катушки или совершает вращательное движение внутри катушки, то ток не возникает. Значит, причиной возникновения индукционного тока является изменение магнитного потока, пронизывающего контур (d и е).

Возникновение электрического тока в проводящем контуре в результате изменений магнитного потока, пронизывающего площадь, ограниченную этим контуром, называют явлением электромагнитной индукции.

Направление индукционного тока зависит от того, увеличивается или уменьшается пронизывающий контур магнитный поток.

Правило правого буравчика для кругового тока

Правило правого буравчика для кругового тока: при вращении рукоятки буравчика по направлению кругового тока направление его поступательного движения совпадает с направлением вектора индукции магнитного поля внутри кругового тока (f).

2. Магнитный поток уменьшается

Итак, возникающий в замкнутом проводящем контуре индукционный ток всегда направлен так, что его собственное магнитное поле препятствует тем изменениям внешнего магнитного поля, которые стали причиной возникновения этого тока.

Это правило Ленца, позволяющее определить направление индукционного тока.

Закон электромагнитном индукции

Упорядоченное движение заряженных частиц называется электрическим током.

Для существования непрерывного электрического тока в проводнике необходимо выполнение следующих условий: наличие в проводнике заряженных частиц (носителей заряда), способных свободно перемещаться по проводнику; действие электрической силы, способной перемещать эти частицы в определенном направлении; проводник (цепь, состоящая из проводников), по которому проходит электрический ток, должен быть замкнутым.

За направление электрического тока условно принято направление вектора напряженности электрического поля внутри проводника.

За направление электрического тока принято направление движения положительных зарядов (против направления движения свободных электронов).

Зависимость силы тока в данном проводнике от напряжения на его концах проводника и от его сопротивления выражается законом Ома для участка цепи постоянного тока.

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению:

Индукционный ток, как и любой другой, создается электрическим полем.

Существование переменного магнитного поля всегда сопровождается появлением в окружающем пространстве вихревого электрического поля. Именно вихревое электрическое поле (а не переменное магнитное) действует на свободные электроны в замкнутом контуре и способствует возникновению индукционного тока в нем.

Вихревое электрическое поле существенно отличается от электростатического:

Вихревое электрическое поле и ЭДС индукции

Электродвижущая сила индукции — скалярная физическая величина, равная отношению работы, совершенной вихревым электрическим полем при перемещении положительного единичного заряда вдоль замкнутого контура, к величине этого заряда:

В проведенном исследовании явления электромагнитной индукции вы определили, что значение возникшего в замкнутом контуре индукционного тока пропорционально скорости изменения магнитного потока, проходящего через поверхность, ограниченную этим контуром. Значит, и электродвижущая сила индукции, создающая индукционный ток в проводящем контуре, зависит от скорости изменения внешнего магнитного потока.

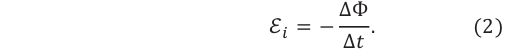

Если за очень малый промежуток времени

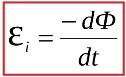

Закон электромагнитной индукции

На основе вышесказанного можно выразить закон электромагнитной индукции:

ЭДС индукции, возникающая в замкнутом проводящем контуре, прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока, проходящего через ограниченную этим контуром поверхность:

Знак минус в выражении (2) указывает на то, что магнитный поток индукционного тока препятствует изменению внешнего магнитного потока, породившего индукционный ток.

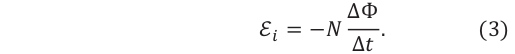

Если контур состоит из N числа витков, го выражение (2) принимает вид:

Здесь

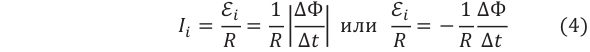

Сила индукционного тока, возникающего в замкнутом проводящем контуре, определяется согласно закону Ома для участка цепи:

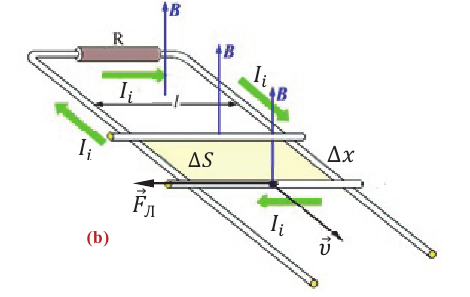

Возникающая ЭДС индукции зависит от скорости проводника, длины части проводника, находящейся в поле, и модуля вектора магнитной индукции. Это легко доказывается на основе закона электромагнитной индукции.

Представим, что проводник длиной

Здесь принято во внимание, что

Направление индукционного тока в проводнике, движущегося в магнитном иоле, удобно определять правилом правой руки:

Правую руку следует держать в магнитном поле так, чтобы вектор

Кстати:

Принцип работы электронных счетчиков потребления, используемых в быту, основан на применении закона электромагнитной индукции. Например, в электронных счетчиках потребления воды в проводящем электрический ток потоке жидкости возникает ЭДС индукции, пропорциональная скорости жидкости. Индукционный ток в электронной части прибора преобразуется в цифровой сигнал.

ЭДС самоиндукции и энергия магнитного поля

Инертность — это свойство тел, выражающееся в том, что на изменение скорости тела всегда требуется определенное время. Явление сохранения телом состояния покоя или прямолинейного равномерного движения при отсутствии действия на тело других тел (когда действующие на тело силы уравновешивают друг друга) называется инерцией.

Мера инертности тела — его масса.

Энергия, которой обладает тело вследствие своего движения, называется кинетической энергией. Кинетическая энергия тела зависит от массы тела и модуля его скорости (не от направления):

Так как магнитные свойства разных веществ различны, то индукция магнитного поля, созданного в них одним и тем же источником поля, будет различна. Магнитные свойства веществ характеризуются величиной, называемой магнитной проницаемостью вещества.

Магнитная проницаемость вещества показывает, во сколько раз модуль индукции однородного магнитного поля В в веществе отличается от индукции этого магнитного поля в вакууме Во:

Здесь

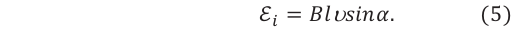

Прохождение электрического тока через газ при отсутствии внешнего воздействия называется самостоятельным разрядом. Одним из видов самостоятельного газового разряда является искровой разряд.

Искровой разряд возникает в воздухе при высоком напряжении между электродами и наблюдается в виде светящихся узких каналов зигзагообразной формы. Температура в канале разряда может достигать 10 ООО °С, сила тока до 5000 А, напряжение до 10 4 В.

Кстати:

Наверно, каждый из вас наблюдал появление кратковременной искры при вынимании вилки прибора в рабочем режиме из электрической розетки. Это значит, что в воздухе между вилкой прибора и электрической розеткой возник самостоятельный разряд с напряжением несколько тысяч вольт. Такая искра иногда приводит к выводу из строя вилки или розетки.

ЭДС самоиндукции

Электрический ток, существующий в любом замкнутом контуре, создает собственное магнитное поле (находится в собственном магнитном поле). При изменении силы тока в контуре одновременно происходит изменение магнитного потока, создаваемого этим током. Изменение магнитного потока приводит к возникновению вихревого электрического поля, и в результате в этом контуре возникает ЭДС индукции.

Явление возникновения ЭДС индукции в замкнутом проводящем контуре в результате изменения силы тока в нем называют самоиндукцией.

При размыкании цепи сила тока уменьшается от максимального значения до нуля, вместе с этим уменьшается магнитный поток. Уменьшение магнитного потока приводит к возникновению в контуре ЭДС самоиндукции, которая в свою очередь создает в этом контуре индукционный ток, направленный, согласно правилу Ленца, так же, как и основной ток, и замедляющий его уменьшение (кривая ВС, b).

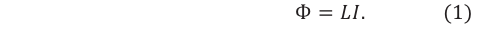

Здесь L является коэффициентом пропорциональности (между

Индуктивность зависит от геометрических размеров контура (катушки), от магнитной проницаемости среды внутри него, от числа витков. Она не зависит от силы тока в контуре и магнитного потока.

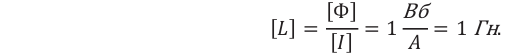

1 Гн — индуктивность такого контура (катушки), в которой при силе тока 1 А через контур проходит собственный магнитный поток 1 Вб.

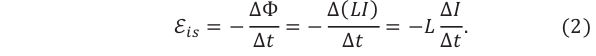

Если учесть выражение (1) в законе электромагнитной индукции, то получим, что ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна скорости изменения силы тока, проходящего через контур:

Здесь

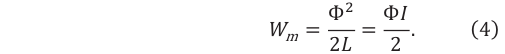

Энергия магнитного поля

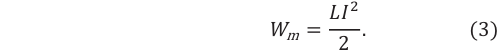

Согласно закону сохранения энергии, работа, совершенная при создании ЭДС индукции, будет равна энергии магнитного поля, создавшего его. Для определения этой энергии удобно воспользоваться схожестью явления самоиндукции с явлением инерции. Так, индуктивность L играет такую же роль при изменениях силы тока

Если в этом выражении учесть формулу (1), получим ещё две формулы для энергии магнитного поля:

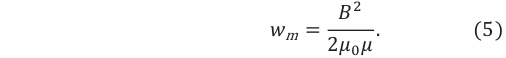

Из теоретических вычислений получено, что плотность энергии магнитного поля прямо пропорциональна квадрату магнитной индукции и обратно пропорциональна магнитным свойствам среды:

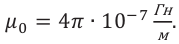

Здесь

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.